コラム

消費税の歴史をさっと確認、実はこんなに変わってた!

参議院選挙は投票しましたか?

皆さん、7月20日は参議院選挙の投票所へ行きましたか?若しくは期日前投票へ行きましたか?今回の選挙の争点の一つに「物価高対策」というものがあり、そのうち消費税に関して、自民党からは現状維持、立憲民主党や日本維新の会からは一時的に飲食料品の消費税を0%へ減税、国民民主党からは実質賃金がプラスになるまで消費税率を5%へ減税など、各党からさまざまなマニュフェストが掲げられました。

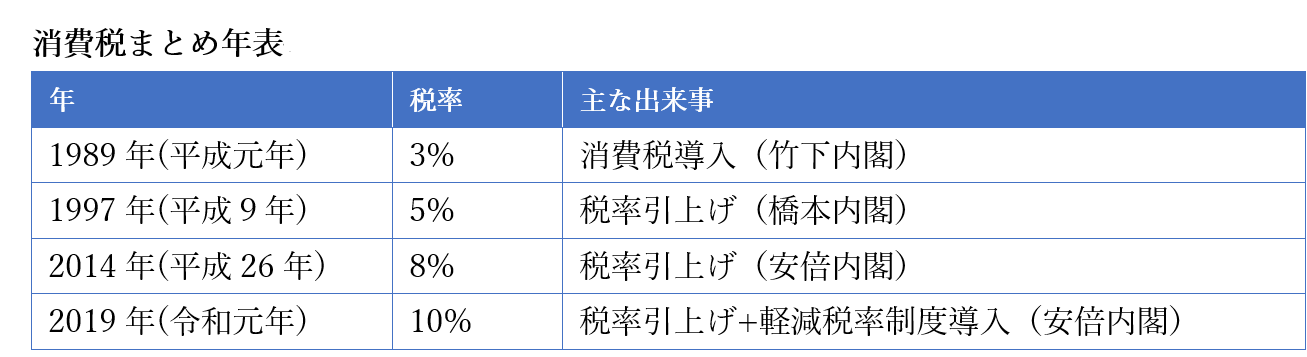

消費税率って変わるものなの?と思った方、実は消費税率は過去何度も変わってきています。消費税がいつから始まって、いつ税率が変わっていったのか、今回のコラムでは消費税の歴史をさっと確認していきたいと思います。

早くも36年、消費税の歴史

1989年:はじめての消費税3%

この年、竹下内閣により、少子高齢化社会に向けて社会保障費の財源とする目的で日本に初めて消費税導入されました。10代、20代の方は生まれたときからある当たり前の税金ですが、当時は大騒ぎになりました。買い物をすると税金がかかる時代になり、これまであまり日の目を見なかった1円玉や5円玉が大活躍するようになると、世間ではレジで小銭を使うことに苦労し、財布が小銭で膨らむ人が続出しました。

1997年:ちょっと上がって5%

消費税導入後、程なくしてバブルが崩壊し、企業や個人からの税収が減少しました。そして財政の再建を図ることを目的として、消費税率が5%へ引上げられました。税率引上げ前の駆け込み需要がニュースになり、このころから税抜価格、税込価格に敏感になる人が増えました。サッカーW杯初出場決定に沸いた年ではありますが、経済停滞と税率引上げにより、景気は冷え込んだままでした。

2014年:一気に上乗せ8%

民主党政権のもと民主党、自民党、公明党による3党合意により、2014年に8%、2015年に10%へ消費税率を段階的に引上げることを原則とする法案が可決され、民主党から自民党への政権交代ののち、安倍内閣は2014年に消費税率を8%へ引上げました。日本経済はリーマンショック(2008年)や東日本大震災(2011年)により大きな打撃を受け、家計は厳しくなり節約に目を向ける人が多くなりました。

2019年:ついに10%、+ちょっと複雑に軽減税率8%

安倍内閣は、消費税率の8%から10%への引上げ時期を2度延長したのち、景気判断のもと2019年10月から10%へ引上げました。ただ、飲食料品や新聞に対しては8%のままとする軽減税率が適用され、消費税はここではじめて複数税率となりました。軽減税率の適用対象は飲食料品が中心となりますが、飲食料品を持ち帰らずに店内で飲食する場合や、酒類の購入に対しては飲食料品であっても10%が適用されるなど、消費税制度が複雑化し、スーパーでは手に取る商品の税率が分からなくなるという混乱が生じました。ちなみに、いわゆる“本みりん”は酒類なので消費税率10%ですが、アルコール度数が低い“みりん風調味料”は飲食料品になるので消費税率8%となるため、みりん風調味料を買った方が消費税の負担は低くなります。

おわりに

このように、消費税は国の財政安定や社会保障制度充実のための財源として必要なものと位置づけられている一方で、国民の生活に負担増としてのしかかり、足元の景気への影響も大きいものであるため、そのときの社会情勢に応じて、その制度を変化させてきました。これからも消費税率が変わっていく可能性がありますが、正しく知って、上手に付き合っていきたいですね。

伊藤 央Ito Hisashi

ACCTソリューション事業部 マネージャー 税理士 2025年EPコンサルティングサービスに入社。国内事業会社・外資系事業会社・SPCの会計と税務を担当