Column

財務諸表とは?財務三表の読み方とわかることとを解説します

財務諸表とは、どんな種類の書類のことなのか、読み解くことで何がわかるのかなどと疑問点が多くても、今さら聞けないという企業の人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、財務諸表の意味や財務三表の読み方について解説します。本記事を参考にすれば、自社の財務状況を正確につかめるようになるので、ぜひご一読ください!

財務諸表とは

財務諸表とは、企業の1年間の財政状況をまとめた複数の書類の総称です。経営状況が数値で確認できるため、企業のことを客観的に分析するために大変便利な書類と言えます。

財務諸表を読み解けば、企業の売上や費用、利益だけでなく、資金の調達先や用途などもわかるので、株主や債権者、取引先などの利害関係者に自社の財政状況を報告するためにも使われます。なお、「財務諸表」とは金融商品取引上の呼称で、会社法では「計算書類」とも呼ばれています。

財務諸表の種類

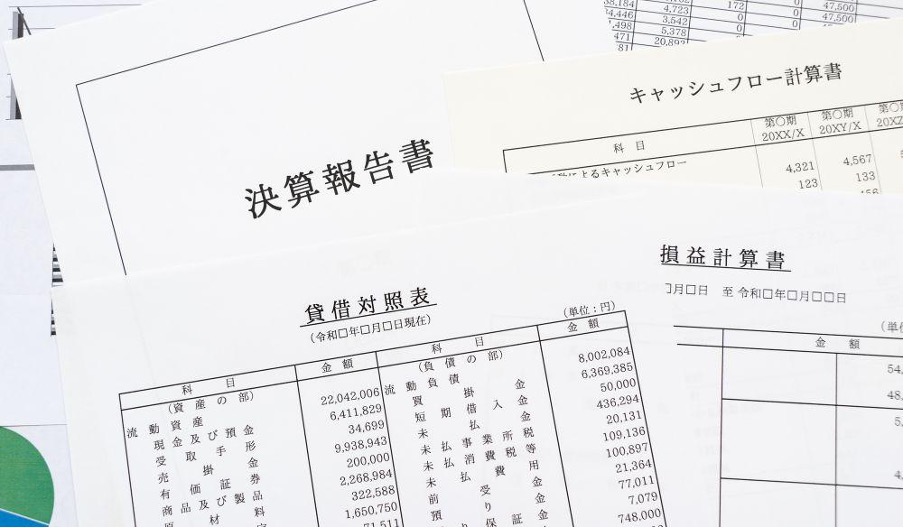

財務諸表のなかでも、特に重要な書類が財務三表と呼ばれる以下の3つの書類です。

<財務三表の種類>

- 損益計算書

- 賃借対照表

- キャッシュ・フロー計算書

財務三表を読み解けば、財産や収支の状況だけでなく、お金の流れも把握できるため、企業に務めるビジネスマンなら確実に押さえておくべき知識と言えます。そこで財務三表について、それぞれ詳しく解説していきます。

損益計算書とは

損益計算書とは、1年間の会計期間内に、企業の利益がどれくらい出たかを把握できる書類です。経営成績がわかるだけでなく、利益の発生原因を把握できます。損益計算書は、英語表記の「Profit and Loss Statement」を省略して「P/L(ピーエル)」と呼ばれる場合もあります。

損益計算書でわかること

損益計算書では、収益・費用・利益の3つの項目が記載されており、企業が何にお金を使い、何でお金を得ているか、結局会社が儲かっているかどうかがわかります。利益の金額や発生理由から、企業の経営状況を分析しやすい財務諸表の1つと言っていいでしょう。

損益計算書の読み方

損益計算書には、5種類の利益が記載されており、それぞれ内容が異なります。

<損益計算書で確認できる5つの利益>

- 売上総利益

- 営業利益

- 経常利益

- 税引前当期純利益

- 当期利益(純利益)

5つの利益を分析することで、企業経営の改善点などがわかるので、1つずつ内容を確認しておきましょう。

売上総利益

企業の中心事業で、どれくらい利益が出たのかを表す項目です。本業で得た「売上高」から、仕入にかかった「売上原価」を差し引くことで算出できます。売上総利益は、粗利や粗利益と呼ばれる場合もあります。

営業利益

本業の営業力によって獲得した利益を表す項目です。売上総利益から、人件費や水道光熱費などの営業上必要な仕入以外の経費「販売費及び一般管理費」を差し引くことで算出できます。

経常利益

本業を含めた事業全体から、企業が経常的に得た利益を表す項目です。営業利益に、本来の事業以外で生じた、「営業外利益」を加え「営業外費用」を差し引くことで算出できます。経常利益と営業利益の差から、本業以外でどれだけ儲けたのか、本業と副業のバランスを読み取れます。

税引前当期純利益

当期において、税金以外の全ての費用を除いた企業の純粋な利益を表す項目です。経常利益に思いがけず発生した「特別利益」を加え、「特別損失」を差し引くことで算出できます。税引前当期純利益は、税引前利益と呼ばれる場合もあります。

当期利益(純利益)

決算期に残った利益を表す項目です。税引前当期純利益から、法人税や法人住民税、法人事業税を差し引いて算出します。当期利益は、純利益と呼ばれる場合もあります。

貸借対照表とは

貸借対照表とは、企業の財政状態を確認できる資料で、決算日時点の企業の資産・負債の保有状況、その差額の純資産が一覧で表示されています。英語では「Balance Sheet」と記載されるため、「B/S(ビーエス)」と呼ばれる場合もあります。

貸借対照表でわかること

貸借対照表では、資産・負債・純資産が記載されており、企業がどうやって資金を調達し、どのような資産として運用しているかを判断できます。資産から負債を差し引いた純資産の金額を参考にすれば、企業の財政状態がプラスなのかマイナスなのかも一目でわかります。

貸借対照表の読み方

貸借対照表では、左側に「資産」、右側に「負債」、右下側に「純資産」の3つが記載されています。調達した資金を何に使ったのか運用状況を確認したい場合は、資産の箇所を確認すると良いでしょう。

<資産の例>

- 現金

- 定期預金

- 有価証券

- 売掛金

企業が資金を調達した方法や調達源、返済が必要なお金がどれくらいあるかは、負債の箇所で確認できます。

<負債の例>

- 社債

- 借入金

- 買掛金

- 支払手形

- 短期借入金

返済義務がないお金、つまり自社のお金がどれくらいあるかは純資産の箇所で確認できます。

<純資産の例>

- 資本金

- 資本準備金

- 任意積立金

- 自己株式

なお、資産は「負債+純資産」とイコールの関係にあるため、貸借対照表の左側の数値と右側の数値の合計は必ず一致します。

キャッシュフロー計算書とは

キャッシュフロー計算書とは、企業のさまざまな活動のなかで、どのように資金が動いているのかを現金の流れをもとに把握するための書類です。英語では「Cash Flow Statement」と表記されるため、省略して「C/F(シーエフ)」と呼ばれる場合もあります。

キャッシュフロー計算書でわかること

キャッシュフロー計算書では、建物や土地などの資産を除いた現金や預金のみが記載されており、企業がすぐに使える資金がどれくらいあるのかがわかります。企業の状態によっては、損益計算書で黒字の場合でも、現金がなくて支払いができず「黒字倒産」に追い込まれるケースがありますが、キャッシュフロー計算書があればそのような事態を未然に防ぐことが可能です。

キャッシュフロー計算書の読み方

キャッシュフロー計算書では、現金の流れを「営業活動」「投資活動」「財務活動」の3つに区分してわかりやすく記載しています。

営業活動によるキャッシュフロー

営業活動によるキャッシュフローでは、企業の中心事業で現金をどれだけ獲得したのかが記載されています。プラスであれば、業績が良く、企業の運転資金が潤沢であると判断して良いでしょう。マイナスの場合は、在庫を抱えすぎていたり、売掛金に不良債権があったりするなど業績が不安定な状況だと判断できます。

投資活動によるキャッシュフロー

投資活動によるキャッシュフローでは、企業が投資活動を行う際に現金がどのように流れているかが記載されています。プラスの場合は、固定資産や有価証券を売却して資産をキャッシュに組み替えている可能性があると判断して良いでしょう。マイナスの場合は、設備投資や成長企業への先行投資に積極的だと捉えられます。

財務活動によるキャッシュフロー

財務活動によるキャッシュフローでは、営業と投資以外の資金調達や借入金の返済による現金の流れが記載されています。プラスの場合は、融資を受けたり増資をしたりしている状況と判断して良いでしょう。マイナスの場合は、資金調達したお金よりも返済額の方が多いことを示しており、返済が順調に行われていると判断できます。

まとめ

今回は財務三表の種類や意味、読み方について解説しました。財務諸表のなかでも特に重要な書類として、損益計算書・賃借対照表・キャッシュ・フロー計算書の3つが挙げられます。

損益計算書では企業の利益がどれくらい出たかを確認でき、貸借対照表では企業がどうやって資金を調達し、どのような資産として運用しているかを判断することが可能です。またキャッシュフロー計算書では、企業のさまざまな活動のなかで、どのように資金が動いているのかを現金の流れをもとに把握できます。

これら3つを組み合わせて読み解くことで、企業が置かれている状況を総合的に判断できるのですが、経理や会計の専門家でない場合は、自身の捉え方が正しいか半信半疑になってしまうでしょう。そこでおすすめしたいのが、「株式会社EPコンサルティングサービス」です。

株式会社EPコンサルティングサービスが提供するアウトソーシングサービスでは、高い専門性を持ったプロフェッショナルチームが、総務・経理などの管理業務を支援します。また高品質かつスピーディに日常の会計業務を代行することも可能です。財務諸表についてより詳しく知りたい企業の人は、EPコンサルティングサービスに一度お問い合わせください!