ニュース

【人事労務7月号】【統計情報】「個別労働紛争解決制度の施行状況」について 【法改正】育児休業給付金の支給対象期間延長について

【統計情報】「個別労働紛争解決制度の施行状況」について

2024(令和6)年7月12日、厚生労働省より、令和5年度の「個別労働紛争解決制度の施行状況」が公表されました。

「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルを未然に防止し、早期に解決を図るための 制度で、「総合労働相談」、都道府県労働局長による「助言・指導」、紛争調整委員会による「あっせん」の3つの方法があります。

令和5年度の総合労働相談件数は、121万400件と前年の124万8,368件と比較すると減少したものの4年連続120万件を超えています。

このうち、法制度の問合せが83万4,816件(前年比3.1%減)、労働基準法等の違反の疑いがあるものが19万2,972件(前年比2.4%増) 、民事上の個別労働紛争相談件数が26万6,160件(前年比2.2%減)となっております。

民事上の個別労働紛争の相談内容別の件数は、図2の通りとなっており、「いじめ・嫌がらせ」が60,113件と最も多く、全体の19.1%を占めております。

この「いじめ・嫌がらせ」は、平成24年度以降、毎年、最も多い相談内容となっております。その他の相談内容と致しましては、自己都合退職、解雇、労働条件の引き下げ、退職勧奨が、毎年相談内容の上位を占める結果となっており、令和5年度におきましても、例年と同様の結果となっております。

民事上の個別労働紛争につきましては、都道府県労働局長による「助言・指導」、紛争調整委員会による「あっせん」により、その解決を図ることが可能となりますが、令和5年度におきましては、都道府県労働局長による助言・指導の申出件数は8,346件、紛争調整委員会によるあっせんの申請が 3,687件となっております。

【法改正】育児休業給付金の支給対象期間延長について

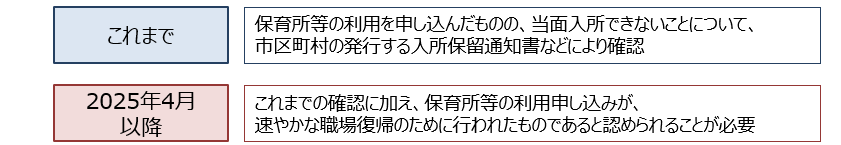

2025(令和6)年4月から、保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変更となります。

育児休業給付金は、保育所等に入れなかったため育児休業を延長した場合に、1歳6か月に達する日前まで(再延長で2歳に達する日前まで) 支給を受けることができますが、育児休業及び給付金の延長を目的として、保育所等の利用の意思がないにもかかわらず市区町村に入所を申し込むことは、制度趣旨に沿わない行為となるため、制度を適切に運用することを目的とし、2025(令和6)年4月以後の延長の際は、速やかな職場復帰の ために保育所等の利用申し込みをしていることをハローワークで確認することとなりました。

1.法改正のポイント

※2025(令和6)年4月から育児休業給付金の支給期間延長手続きの際は保育所等の利用申込書の写しが必要となります。

市区町村に保育所等の利用申し込みを行う際は、必ず申込書の写し(電子申請で申し込みを行った場合は、申込内容を印刷したもの、または、申し込みを行った画面を印刷したもの)をとって保管しておいてください。

2.必要な書類

子が1歳に達する日(*)または1歳6か月に達する日が2025(令和6)年4月1日以後となる方が、育児休業給付金の支給対象期間の延長を行う場合は、必ず次の書類を、延長時の「育児休業給付金支給申請書」に添付してください。

1.育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書

2.市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し

3.市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)

(*)「子が1歳に達する日」とは「子の1歳の誕生日の前日」のこととなります。

3.育児休業給付金の支給対象期間延長要件

育児休業給付金の支給対象期間延長要件として、下記の1~3を全て満たす必要があります。

1 . あらかじめ市区町村に対して保育利用の申し込みを行っていること

・入所申込年月日が子が1歳に達する日までの日付となっていること。

・単に申し込みを失念していた場合や、入所申し込みを行おうと市区町村に問い合わせたところ、「入所が困難」との返答があり、期限内に申し込みを行わなかった場合は、延長は認められません。

・子が病気や障害により特別な配慮が必要であるため、保育体制が整備されていない等の理由で入所申し込みを市区町村が受け付けない場合は、 申告書の理由欄にその旨を記載した上で、必要な書類※を添付してください。

※障害者手帳(写し)、特別児童扶養手当証書(写し)、医師の診断書等のいずれか

2.速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認めること

下記①~③の全てを満たす必要があります。

① 原則として子が1歳に達する日の翌日以前の日を入所希望日として入所申し込みをしていること。

② 申し込んだ保育所等が、合理的な理由※なく自宅から通所に片道30分以上要する施設のみとなっていないこと。

※「合理的な理由」として認められるのは、原則として次のa~eのいずれかに該当する場合です。

a.申し込んだ保育所等が本人または配偶者の通勤経路の途中にある場合(本人または配偶者の勤務先からの片道の通所時間が30分未満の場合を含みます。)

b.自宅から30分未満で通うことができる保育所等がない場合

c.自宅から30分未満で通うことができる保育所等の全てについて、その開所時間または開所日(曜日)では職場復帰後の勤務時間または勤務日(曜日)に対応できない場合

d.子が疾病や障害により特別に配慮が必要であり、30分未満で通える保育所等は全て申し込み不可となっている場合

e.その他、きょうだいが在籍している保育所等と同じ保育所等の利用を希望する場合、30分未満で通える保育所等がいずれも過去3年以内に児童への虐待等について都道府県または市区町村から行政指導等を受けていた場合も「合理的な理由」として認められます。

③ 市区町村に対する保育利用の申し込みに当たり、入所保留となることを希望する旨の意思表示をしていないこと。

※入所申込書において、「保育所等への入所を希望していない」、「速やかに職場復帰する意思がない」、「選考結果にかかわらず育児休業の延長を希望する」などの 記載等があり、保育所等への入所の意思や速やかな職場復帰の意思がないことが明白な場合は、要件を満たしません。

3.子が1歳に達する日の翌日時点で保育所等の利用ができる見込みがないこと

・子が1歳に達する日の翌日時点で保育が実施されないことを確認するため、発行年月日が子が1歳に達する日の翌日の2か月前(4月入所 申し込みの場合は3か月前)の日以後の日付となっている市区町村の通知書の添付が必要となります。

・やむを得ない理由なく内定辞退を行っている場合はこの要件を満たしません。「やむを得ない理由」とは、内定の辞退について申し込み時点と内定した時点で住所や勤務場所等の変更等があり、内定した保育所等に子どもを入所させることができなかった場合を指します。

本紙に関するお問合せ、人事労務に関するご相談等は、 下記までご連絡ください。 社会保険労務士法人EOS 東京都港区西新橋1-1-1 日比谷フォートタワー16階 E-mail: accounting@epcs.co.jp https://www.epcs.co.jp

Social Insurance Consulting Firm EOS Firm News Vol. 151